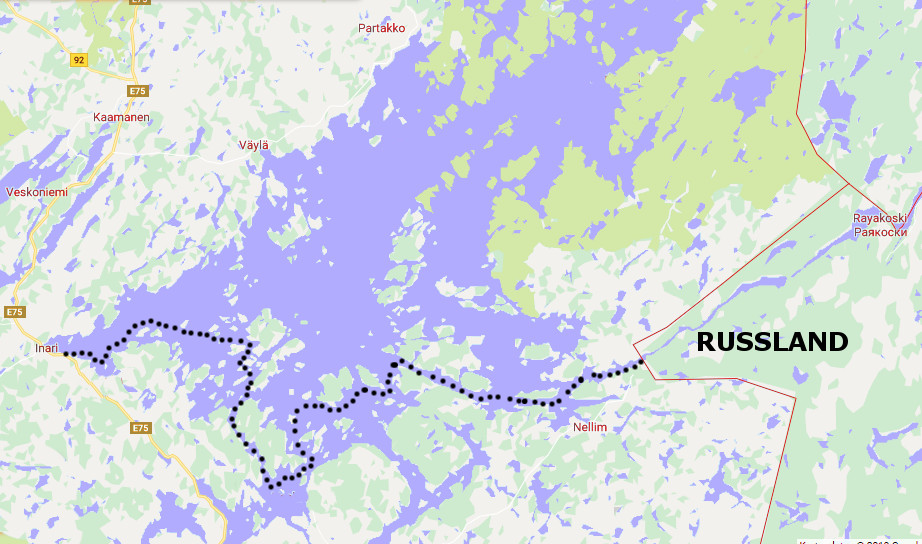

Einen See überqueren, von West nach Ost. Klingt einfach. Wenn dazwischen nicht Hunderte Inseln wären. Eines der letzten europäischen Wildnisgebiete. Und 1000 Quadratkilometer Wasser.

In Nellim gibt es nichts, sagen die Leute aus Inari. Vielleicht, weil der Ortsname Inari hier im hohen Norden für vieles steht, was Größe und Bedeutung hat – und Nellim eben nicht. Finnlands größte Gemeinde heißt so, die fast den gesamten Nordosten und fünf Prozent der Landesfläche umfasst. Eine von den drei indigenen Bevölkerungsgruppen, die in diesem weiten Areal leben, ist ebenfalls Namensträger – die Inarisamen. Ihretwegen spielt der Ort auch eine wichtige Rolle in der finnischen Politik. Das samische Parlament, die Vertretung der Ureinwohner, sitzt hier. Und nur wenige Schritte vom Parlamentsgebäude entfernt beginnt Lapplands größtes Binnengewässer: der riesige Inarijärvi, zu deutsch Inarisee.

Elbsandstein-Touren | Reisereportagen

Im Grunde ist Inari nur ein Dorf, rund 450 Menschen leben dort, und zwischen ihren Häusern ist noch viel Raum für Zukünftiges. Immerhin: Es ist ein Dorf mit einer Tankstelle. Und einer Linienbusverbindung zur Welt. Mit zwei Supermärkten, zwei Souvenirshops, einem Campingplatz und vor allem – mit dem Siida-Museum für Natur- und Regionalgeschichte, einer ziemlich eindrucksvollen Institution, wie man sie in einem Dorf 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis genauso wenig erwarten würde wie einen Elch auf der Nordseeinsel Amrum.

Das alles hat Nellim nicht. Nellim ist das, was man sich unter einem finnischen Dorf an der russischen Grenze vorstellt, so es überhaupt irgendeine Vorstellung davon geben kann: zwei Dutzend schlichte Holzhäuser, weit verstreut zwischen Birken, Sibirischen Fichten und Krüppelkiefern, 50 Einwohner – und mindestens doppelt so viele freilaufende Rentiere. Eine Straße, die ihre besten Jahre lange hinter sich hat und hinterm Ort auf Nimmerwiedersehen in den Wäldern verschwindet. Und damit ist auch schon alles Wesentliche gesagt. Inari und Nellim haben aber auch etwas gemeinsam – den Inarijärvi. Es sind die einzigen Siedlungen am See, eine links, eine rechts davon. Dazwischen sind 1000 Quadratkilometer Wasser und Hunderte Inseln, auf denen kein Mensch wohnt. Eines der letzten europäischen Wildnisgebiete. Hin und zurück gut zwei Wochen zu paddeln. Nellim ist unser Ziel.

Jede Reise beginnt mit einer Idee. Unsere hatte drei Jahre Zeit zu reifen. Schon einige Male haben wir am Ufer des Inarijärvi gesessen, den blassen, flimmernden Horizont vor Augen, und versucht uns vorzustellen, wie es dahinter aussieht. Wie es sein würde, diese binnenmeergroße Wasserfläche zu überqueren, Wind und Wellen zum Trotz, eine Route durchs Gewirr der Inseln zu suchen – und den See bis an sein fernes Ostende auszupaddeln, bis nach Nellim oder sogar noch weiter bis an die russische Grenze.

Wir sind zu dritt mit zwei Booten unterwegs. Dana und ich haben das „Frachtschiff“ übernommen – einen fünf Meter langen Aluminium-Canadier, der mühelos alles aufnimmt, was wir für die Tage in der Wildnis an Nahrung und Ausrüstung brauchen werden. Thorben, unser Sohn, fährt leer und sportlich – im Kayak. Wir sind auf Kälte und Regenwetter vorbereitet, auf schlechte Sicht und Orientierungsprobleme, auf Pannen – und Mücken. Trotzdem gibt es vieles, was wir nicht planen können. Wir haben zweieinhalb Wochen Zeit.

Stürmische Begrüßung

30. Juli – daheim in Deutschland ist Hochsommer – wir haben Handschuhe und Unterhosen angezogen und mehrere Jacken übereinander. Das Thermometer zeigt knapp über Null, auf dem See herrscht Windstärke 6. Die anrollenden Wellen lassen unser schweres Kanu auf- und abtanzen wie ein Papierschiff – es stampft und schlingert, neigt sich bedrohlich zur Seite, klatscht aufs Wasser, die Nieten ächzen und jammern. Wir paddeln wie die Berserker und kommen trotzdem kaum vom Fleck. „Bleibt hinter den Inseln“, hatte uns der Bootsvermieter in Inari noch gewarnt. Auf den ersten fünf Kilometern gibt es aber keine Inseln. Wir müssen über offenes Wasser, und der Inarijärvi ist nach drei stürmischen Tagen so aufgewühlt wie die Ostsee: Schaumkämme und Wellenberge treiben uns vor den Bug – teils bis zu einem Meter hoch, das Boot nimmt Wasser auf, wie zum Überfluss stemmt sich der Wind wütend dagegen, drückt uns mal zurück ans Ufer, mal zu weit vom Land weg – wir können nur im Zickzackkurs dagegenhalten und müssen hart um jeden Meter kämpfen.

Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Thorben mit diesem rauen Willkommensgruß ganz allein fertig werden muss. Unser Sohn ist wie wir zwar schon einiges gepaddelt, 15 Jahre alt, ein kräftiger, besonnener Junge, und sein Kajak liegt zudem viel besser im Wasser als unsere vollgepackte Alu-Arche. Trotzdem habe ich zwischen meinen Füßen vorsichtshalber eine 20 Meter lange Rettungsleine liegen – wurffertig, für alle Fälle.

Unzählige Inseln, nutzlose Koordinaten, Wetterwechsel

Es dauert nicht lange, und wir haben uns eingeschaukelt auf dem Inarijärvi. Das Wetter ist weiterhin kalt und trüb, mit kurzen Regenschauern, aber der Wind lässt nach, und die nächsten Tage ziehen blassgrau, still und friedlich an uns vorbei wie die Ufer der ungezählten Inseln im See. Am zweiten Tag kommt sogar mal die Sonne raus. Wir machen keine allzu großen Etappen – zwischen 15 und 20 Kilometer im Schnitt – und haben uns bald daran gewöhnt, den Elementen Folge zu leisten. Bloß nichts erzwingen. Ans Ufer paddeln und eine Pause einlegen, wenn Wind und Regen ihr Spiel mit uns haben wollen, und erst wieder ins Boot steigen, wenn es die Bedingungen zulassen. Die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Wir lernen dem See und unserem Glück zu vertrauen. Auf die Gunst der Stunde zu warten.

Die Schiffskarte, die ich mir noch kurz vorm Start in Inari besorgt hatte, erweist sich als ein guter Griff. Ihr Maßstab (1:50.000) ist besser als alles, was es an topografischen Karten zum Inarijärvi sonst noch gibt. Die zahllosen Inseln im See sehen einander derart ähnlich, dass man sie aus der Ferne ohnehin nicht unterscheiden kann – Höhenlinien und andere markante Geländepunkte wären also vollkommen nutzlose Karteninformationen. Die Küstenlinie reicht völlig aus, und solange ich sie im Blick behalte, brauche ich zum Navigieren nicht mal den Kompass oder das GPS-Gerät. Eine Schiffskarte hat zudem ein paar Vorteile: Sie verzeichnet nämlich auch Untiefen und Blöcke im Wasser, Fahrrinnen, Strömungen und Landeplätze. Mit einem Kanu kommt man zwar fast überall problemlos durch, aber die Informationen helfen einem auch, den Motorboot- und Schifffahrtsrouten auszuweichen.

Wir umrunden Landzungen, durchqueren Buchten, paddeln an Klippen vorbei und durch Kanäle. Hin und wieder müssen wir auch ein Stück über offenes Wasser – aber ich versuche die Route so zu legen, dass wir bald wieder in den Windschatten einer Insel kommen. Da, wo er offen ist, ist dem riesigen See nicht zu trauen. Das Wetter im arktischen Lappland ist tückisch. Es hat viele Gesichter – und sie können in atemberaubender Geschwindigkeit wechseln. Eben war es noch sonnig und still, auf dem spiegelblanken Wasser funkelt und gleißt das Licht, dass man die Augen zusammenkneifen muss. Kein Lüftchen regt sich. Plötzlich fegt aus dem Norden eine einzelne Böe heran – und dann noch eine. Wie aus dem Nichts tauchen am Horizont dunkle Wolkenbänke auf, die schnell näher kommen. Die Stimmung kippt, Regenschauer setzen ein, der Wind dreht auf – und der Inarijärvi gerät in Wallung. In weniger als 20 Minuten wird aus dem friedlichen See ein brausendes Meer. Spätestens dann sollte man am Ufer sein.

Jeder Quadratmeter Wildnis – eine Entdeckung

Über diese Inseln zu stromern, ist jedes Mal eine kleine Entdeckungsreise. Nirgendwo gibt es etwas Langweiliges. In der Wildnis herrscht auf jedem Quadratmeter Waldboden eine unermessliche Vielfalt an Leben – sodass es Spaß macht, sich für eine halbe Stunde einfach hinzuhocken und den Boden anzuschauen. Der ist meist bucklig und runzlig wie eine alte Haut, überall lauern Blöcke, knietiefe Gräben und Löcher – oft unter Moosmatten, weich und dick wie Federkernmatratzen. Darüber herrscht ein unbeschreibliches Durcheinander aus Blaubeergestrüpp, Kiefernnadeln, Heidekraut, Flechten und Morcheln, winzig kleinen Trompetengewächsen, toten Zweigen, Rindenstückchen und Knüppeln – und tief drinnen in diesem Fitz leuchten alle Arten von Beeren: orangefarbene Moltebeeren, tiefschwarze Krähenbeeren, grellrote Preiselbeeren. Über den Boden marschieren Heerscharen von Ameisen und anderen Krabblern. Jedes Geschöpf hier, selbst das zarteste und kleinste, wirkt auf seine Art unverwüstlich und zäh – als sei es allen Widrigkeiten gewachsen. Und doch trägt es immer auch Spuren des Verfalls in sich. Schrammen und Brüche. Herbstfarben.

Alles hängt für sich allein mit ganzer Kraft am Leben, solange es kann – und lässt dann irgendwann, wenn seine Zeit gekommen ist, einfach los. Und im selben Moment beginnt da, wo gerade etwas erstarrt und verwelkt ist, schon ein neuer Lebenskreis. Wenn man eine Weile hinschaut, merkt man, dass in diesem ganzen biologischen Durcheinander doch eine Ordnung ist. Alles zusammen ergibt ein perfektes System. Wie bei einer mechanischen Uhr, in deren Bauch es vor lauter Schräubchen, Federn und Zahnrädern nur so wimmelt, von denen jedes aber seinen Platz und Zweck hat. Alles zusammen dient einer Ordnung. Der Zeit.

Nach fünf Tagen die erste Panne – Paddelbruch

3. August – Von der Insel Lektisaaret sind wir den halben Tag recht zügig vorangekommen. Es geht kein Lüftchen, und die Wolkendecke lässt immer mal die Sonne durch. Wir genießen den weiten Himmel über uns. Das Wasser schimmert in allen Farben – mal geheimnisvoll golden, mal dunkelblau oder fast schwarz, dann wieder in sanften Rot- oder Grüntönen. Es ist so still, dass man sein Blut in den Ohren kreisen hört. So als wäre die Landschaft gar kein realer Ort, sondern nur ein Bild. Doch mit jedem Paddelschlag zerreißt die Stille – und mit dem Geräusch kehren auch der Raum und die Wirklichkeit zurück. Gegen 17 Uhr legen wir bei einem kleinen Eiland an. Unsere tägliche Mars-Riegel-Pause. Da passiert das Unglück! Am Ufer liegen ein paar rutschige Blöcke, das Wasser ist dort mindestens knietief. Dana hat beim Aussteigen Probleme, das Kanu treibt ihr beim Hinüberklettern unter den Füßen weg. Sie verliert das Gleichgewicht, stolpert zurück ins Boot – und tritt dabei versehentlich auf ihr Paddel. Mit einem hässlichen Knacken bricht das Blatt der Länge nach ab. Dana hält bloß noch den Schafft in der Hand – So ein Mist! Wir schauen uns ratlos an. Mitten in der Wildnis, meilenweit vom nächsten Ort entfernt. Mit einem vollgepackten Boot. Ohne Ersatzpaddel.

3. August – Von der Insel Lektisaaret sind wir den halben Tag recht zügig vorangekommen. Es geht kein Lüftchen, und die Wolkendecke lässt immer mal die Sonne durch. Wir genießen den weiten Himmel über uns. Das Wasser schimmert in allen Farben – mal geheimnisvoll golden, mal dunkelblau oder fast schwarz, dann wieder in sanften Rot- oder Grüntönen. Es ist so still, dass man sein Blut in den Ohren kreisen hört. So als wäre die Landschaft gar kein realer Ort, sondern nur ein Bild. Doch mit jedem Paddelschlag zerreißt die Stille – und mit dem Geräusch kehren auch der Raum und die Wirklichkeit zurück. Gegen 17 Uhr legen wir bei einem kleinen Eiland an. Unsere tägliche Mars-Riegel-Pause. Da passiert das Unglück! Am Ufer liegen ein paar rutschige Blöcke, das Wasser ist dort mindestens knietief. Dana hat beim Aussteigen Probleme, das Kanu treibt ihr beim Hinüberklettern unter den Füßen weg. Sie verliert das Gleichgewicht, stolpert zurück ins Boot – und tritt dabei versehentlich auf ihr Paddel. Mit einem hässlichen Knacken bricht das Blatt der Länge nach ab. Dana hält bloß noch den Schafft in der Hand – So ein Mist! Wir schauen uns ratlos an. Mitten in der Wildnis, meilenweit vom nächsten Ort entfernt. Mit einem vollgepackten Boot. Ohne Ersatzpaddel.

Es ist immer das Unvorhersehbare, das eine Reise zum Abenteuer macht. Der Moment, wenn Pläne versagen – wenn man seinen Kopf zusammennehmen muss, um Ersatz für irgendetwas zu finden. Meist ist die Lösung ganz naheliegend und simpel. Wir haben kein drittes Paddel, aber wir haben eine Rolle Panzerband. Das zerbrochene Blatt wird kurzerhand mit zahlreichen Streifen getaped und umwickelt und auf diese Weise wieder notdürftig zusammengepflastert. Es sieht so aus, als ob es hält. Um Schönheit geht es nicht.

Picknick mit Bären?

Wieder ein Wetterwechsel, den wir aussitzen müssen. Gerade noch rechtzeitig haben wir eine windgeschützte Bucht gefunden – auf dem Inarijärvi bricht ein Sturm los. Der Wind heult und zerrt an unseren Booten, selbst in Ufernähe ist das Wasser aufgewühlt und voller Kappelwellen, sodass wir Mühe haben an Land zu kommen. Ein tückischer Schilf- und Sumpfgürtel umschließt das Ufer wie ein Verteidigungsring, davor bilden Blöcke einen natürlichen Wall. Irgendwie gelingt es uns, die Boote dort hinein zu fädeln. Ich helfe Thorben, aus seinem Kajak zu kommen – und rutsche dabei selbst ins Wasser.

Die Böschung verspricht alles andere als gute Lagerplätze, sie ist steil, verkrautet und übersät mit Steinen und Felsen. Oben ist ein uriges Wäldchen, zerzaust und verfitzt wie alles hier, nirgendwo gibt es eine ebene Stelle. Schließlich finden wir im Schutz einer knorrigen Kiefer doch eine kleine Lücke im Unterholz. Müde und zerschlagen mache ich mich auf den Weg, um eine Portage für unsere Boote zu suchen – vielleicht haben wir morgen auf der anderen Seite der Landzunge bessere Bedingungen. Ich bin kaum 50 Schritte weit gekommen, da plötzlich mitten zwischen den Steinen im Heidekraut – ein riesiger Haufen! Etwas Ähnliches habe ich noch nie gesehen, und bin sofort alarmiert: Was auch immer diese Marke hinterlassen hat – es ist sicher von Vorteil für uns, dass es schon gefrühstückt hat.

Die Grenze, die man nie erreicht

Die Brücke über den Paatsjoki markiert den Punkt, an dem wir umkehren müssen. Dahinter beginnt der Sperrgürtel, der die einstmals verfeindeten Nachbarstaaten Finnland und Russland seit 75 Jahren voneinander trennt. Hier am Inarijärvi ist dieser Streifen etwa einen Kilometer breit. Hinein dürfen nur Grenzsoldaten und ein paar privilegierte Rentierzüchter, für Paddler ist er tabu. Ganz im Osten ähnelt der See einem riesigen Flussdelta mit Dutzenden Armen. Ein unübersichtliches Wasserstraßengewirr. In der Mitte ist ein großer Kanal. Geradeaus geht´s nach Nellim, links nach Russland. Doch man darf nur bis zur Brücke.

Diese Brücke verbindet nichts – sie trennt etwas. Hinüber geht eine Straße, die ins Nirgendwo führt. Die Gegend östlich davon, das Petsamogebiet, gehörte bis 1944 zu Finnland, im Krieg wurde der Landstrich von der Sowjetunion annektiert. Früher hatte Finnland einen Hafen an der Barentssee, und der sogenannte „Arctic Highway“ war ein wichtiger Zubringer für den Handel und Fremdenverkehr. Vom Wasser aus gesehen, taucht die Brücke plötzlich hinter einer Biegung wie aus dem Nichts auf – wie eine Fata Morgana. Ein paar Betonpfeiler mitten in der Wildnis, ringsherum schweigender Wald. Es ist, als sei hier in Europas nordöstlichstem Winkel die Zeit stehengeblieben. Als sei die Gegenwart irgendwo zwischen den Inseln und Ufern des Inarijärvi falsch abgebogen.

Haute Cuisine in Nellim – die Welt hat uns wieder

In Nellim erwartet uns eine Überraschung – Allem Hörensagen und jeder Wahrscheinlichkeit zum Trotz hat der winzige Ort ein Hotel! Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Finnland investiert eine Menge Geld in den strukturschwachen Norden – besonders in den Tourismus. Vielerorts wurden in den letzten Jahren rustikale Blockhaus-Ressorts, Hüttensiedlungen und Wildnis-Erlebnisparks aus dem Boden gestampft. Verschlafene Siedlungen werden plötzlich zu Dreh- und Angelpunkten des Fremdenverkehrs und zum Ausgangspunkt für geführte Polarlicht- und Schlittenhundetouren. Zur „Location“ für teure Team-Building-Events, Foto-Safaris und jede Art von organisiertem Abenteuer. Dörfer wie Nellim bekommen plötzlich Besuch von chinesischen Busreisegruppen.

Unter anderen Umständen hätten wir uns darüber geärgert. Aber wer gerade in die Zivilisation zurückkehrt – nach Tagen im Busch mit dauerkonservierter Tüten- und Dosennahrung – der verliert den Blick fürs große Ganze und freut sich lediglich, dass die Tagträume von Sahnetorte und fettglänzenden Hamburgern endlich vorbei sind. Wir beschließen, Nellim unter keinen Umständen zu verlassen ohne zuvor mindestens einen Blick in die Speise- und Spirituosenkarte des örtlichen Hotels geworfen zu haben!

Und so lassen wir tags darauf die Boote und unsere ganzen Sachen einfach im Nieselregen am Hafen liegen und spazieren so wie die Wildnis uns hergegeben hat – verstrubbelt und verschwitzt, von Mücken zerstochen, in dreckstarrenden Hosen voller Erd- und Wasserflecken, behangen mit nasser Regenkluft und allerlei nützlichem Zeug, von der Kartentasche bis zum Buschmesser – um 10 Uhr vormittags an die piekfeine Bar des „Erahotelli Nellim“.

Die Kellnerin lässt sich höflicherweise nichts anmerken und beginnt wunschgemäß aufzutischen. Wir verfrühstücken jede Menge Kekse und Kuchen, Kaffee und Bier. Aber das ist erst der Anfang – aufs Frühstück folgt ein gewichtiges Mittagessen: Dana bestellt sich ein gut abgewogenes Steak Entrecôte vom Angus-Rind, Thorben und ich ordern den ebenfalls solide portionierten Rentier-House-Burger. Vorher, zwischendurch und hinterher fließen wieder reichlich Bier und Kaffee – und dann geben wir uns schließlich noch den Rest: heiße Waffeln mit Vanilleeis. Zur Feier des Tages lassen wir es richtig krachen. Denn wir haben etwas geschafft, was auf dem „See-Weg“ über Lapplands größtes Binnengewässer viel schwerer ist, als es auf der Landkarte aussieht – Wir haben Russland gefunden.

Wirklich klasse geschrieben. Danke für’s mitnehmen auf eure Reise.

Liebe Grüße,Eric.